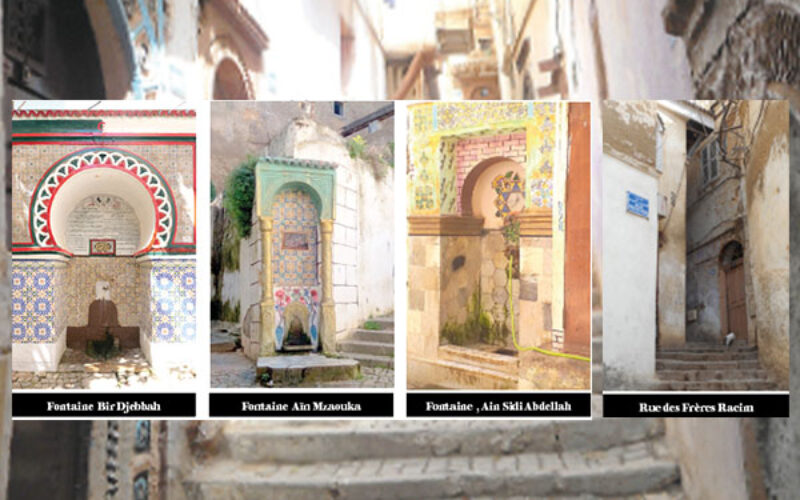

Le puits Bir-Djebbah, encastré dans une sorte de niche, décoré de faïences, étanche la soif des visiteurs, des passagers et des habitants du voisinage. Il est situé à la croisée de plusieurs artères. Il est surmonté d’un auvent. C’est l’une des plus réputées sources d’eau (puits et fontaines confondus) du

Vieil-Alger.

Sur les 150 fontaines que comptait autrefois La Casbah, il n’en reste que quelques-unes aujourd’hui. Leur construction remonte, pour la plupart, à l’occupation ottomane et à l’arrivée en masse des Morisques andalous chassés d’Espagne à partir de 1609. Les Andalous ont joué, selon certains chercheurs, un rôle de premier plan dans l’alimentation de la ville en eau potable. Ils «ont doté d’eau abondante la ville d’Alger, qui ne possédait auparavant que des puits et des citernes (…). On peut souligner, en dernier lieu, que la Direction et le contrôle des travaux devant assurer l’alimentation en eau potable de divers bâtiments de la ville (les complexes d’ablution rattachés aux édifices religieux, les bains et même certaines grandes demeures, par exemple) étaient du ressort des maîtres fontainiers Morisques…», selon Samia Chergui (01).

Les fontaines et certains puits étaient alimentés à l’époque par quatre aqueducs réalisés entre 1550 et 1620. L’aqueduc du Télemly avait été construit sur 3,8 km vers 1550 sous le règne d’Hussein Pacha. Il prenait sa source à El-Mouradia (ex-le Golf) et desservait le quartier de Bab Djedid, dans la Haute-Casbah. L’aqueduc de Birtraria, long de 1,7 km, était alimenté par des sources de l’Oued Koriche (ex-Frais-Vallon). Il alimentait les fontaines situées du côté du quartier de la porte de Bab El-Oued, près de la mosquée Ali Bitchin et du palais Dar El-Hamra, dans La Basse-Casbah.

L’aqueduc du Hamma, long de 5 km, édifié en 1622, desservait le quartier Bab Azoun. La source existe encore dans le quartier du Hamma, en face du téléphérique reliant le Jardin d’essai du Hamma et le complexe commercial et des loisirs de Riadh El-Feth. Son précieux liquide alimente la section française de ce jardin créé en 1832. L’aqueduc d’Aïn Zeboudja alimentait le quartier de La Haute-Casbah, notamment la citadelle. Long d’environ 10 km, il allait de Ben Aknoun jusqu’à

La Haute-Casbah. Il a été construit en 1620. Ses vestiges sont visibles au Val d’Hydra.

De l’eau en abondance avant la colonisation

Au débarquement des troupes françaises, en été 1830, la cité des Beni-Mezghenna était convenablement alimentée en eau potable, 1.600 puits et les aqueducs cités plus haut. Les trois aqueducs du Hamma, du Télemly et d’Aïn Zeboudja fournissaient «1.500 mètres cubes d’eau par 24 heures, ce qui faisait 37 litres par individu, en admettant une population de 40.000 âmes qui était le chiffre des habitants en l’année 1842 (…). Le jaugeage des sources donnait à cette époque 2.350 mètres cubes en 24 heures. Les 850 mètres cubes de différence étaient utilisés soit pour les besoins des casernes extérieures ou pour d’autres établissements similaires ou pour les abreuvoirs et des concessions particulières» (02).

La destruction d’un grand nombre de fontaines, entamée dès les premières années de la colonisation française, s’était traduite, dans les années 1920, par une importante pénurie d’eau potable, notamment à La Haute-Casbah. Le problème avait fait l’objet de débats au niveau du Conseil municipal de la ville d’Alger. Les fontaines étaient ouvertes uniquement la nuit, entre 11h ou minuit et 6h – 7h du matin. Les habitants de La

Haute-Casbah, dans leur majorité, étaient contraints, en attendant leur tour, de patienter quatre à cinq heures avant de pouvoir remplir leurs jarres ou récipients, relevait un conseiller municipal de la ville.

Un quart de siècle auparavant, en 1902, le problème de pénurie d’eau potable se posait déjà. Les autorités communales avaient donné ordre aux policiers de veiller à ce que les ménagères se servent les premières, pour prévenir d’éventuels bousculades et incidents avec les porteurs d’eau.

On ne peut évoquer l’eau à La Casbah d’Alger sans parler des porteurs d’eau pendant l’occupation ottomane ((1516-1830) et la colonisation française (1830-1962). L’activité était exercée successivement par les différentes communautés, notamment par les Biskris, des hommes originaires de Biskra, à 440 km au sud d’Alger. Les esclaves et les captifs chrétiens durant l’occupation ottomane étaient utilisés par leurs maîtres pour ramener de l’eau à la maison et, aussi, la vendre aux habitants. L’argent provenant de la vente était accaparé par leurs propriétaires. Ce qui n’était pas le cas pour les Algériens. Ils vendaient l’eau potable pour leur propre compte. Ce précieux liquide constituait un gagne-pain pour certaines familles. N’était pas porteur d’eau qui voulait. La pratique de cette activité nécessitait une autorisation des gouvernants ottomans et plus tard des autorités françaises, après l’occupation du pays.

M. A. H.

Sources :

01) – Les Morisques et l’effort de construction d’Alger aux XVIIe et XVIIIe siècles, site web OpenEdition Journals.

02) – L’Echo d’Alger, 26 avril 1937